Coinvolgere il lettore 2: la posizione del protagonista e quella del lettore

30 Maggio, 2013Leggi il post: Coinvolgere il lettore: dire meno, dire poco, nascondere.

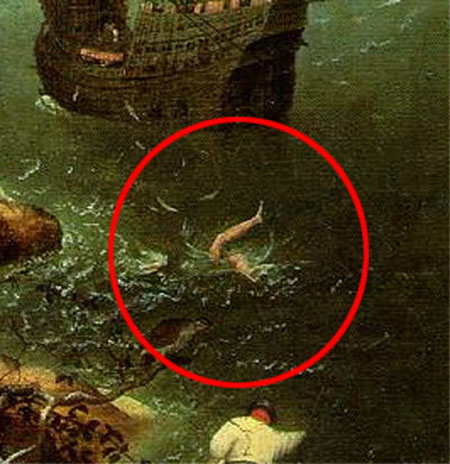

Uno dei più affascinanti quadri della storia dell’arte è La caduta di Icaro di Pieter Bruegel il Vecchio. Prima di continuare a leggere, guardatelo con un po’ di calma qui, in più alta definizione.

Pieter Bruegel il Vecchio, 1558

Pieter Bruegel il Vecchio, 1558

Il soggetto del quadro, Icaro, che pensava di poter sfidare le leggi della fisica e raggiungere il sole, non c’è. Al suo posto, al centro del quadro, abbiamo un contadino che ara la terra. Solo in un secondo momento ci accorgiamo che Icaro c’è, in effetti, ma è già caduto, si vedono solo le sue gambe nella parte destra del quadro, in basso.

Quando vidi per la prima volta questo quadro (dal vero), dopo la sorpresa di scorgere Icaro quasi fuori quadro, provai un senso di sgomento. Era una beffa! Tutta l’ottusa macchina del mondo aveva avuto la sua rivalsa su Icaro.

Di Icaro e del suo volo magnifico, metafora dell’ambiziosa ed effimera bellezza dei più grandi sogni umani, non restava più niente. Restava solo, vittoriosa, fastidiosamente presente, l’indifferenza del paesaggio: l’ottuso e sensato lavoro del contadino che arava la terra, l’imperturbabile polvere d’oro del sole che continuava la sua orbita.

Banalmente, il quadro di Breugel ci dice che il centro è il luogo per eccellenza del protagonista: basta un semplice spostamento per dire altro. Ma c’è qualcosa di ancora più complesso in questo spostamento: io, spettatore, nel momento in cui scopro le gambe di Icaro nella parte meno importante della scena, sono “dalla sua parte”. Proprio la posizione secondaria e infima di Icaro muove la mia empatia, mi strugge, mi dà tutta la misura della mia propria fragilità e miseria.

Qualcosa dell’ambizione e della caduta di ogni uomo sono rappresentate nella caduta di Icaro, e quel genio di Bruegel sapeva che per chiamare all’appello la nostra propria miseria, doveva usare un escamotage.

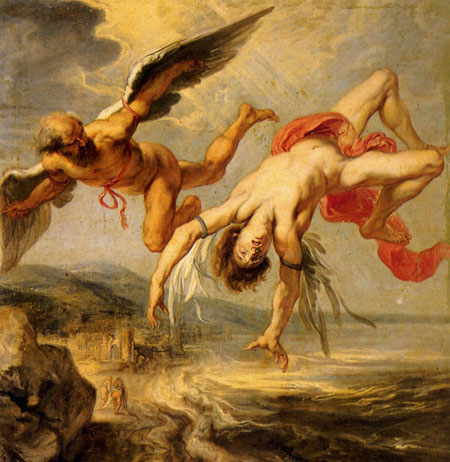

Jacob Peter Gowy, da bozzetto di P. P. Rubens, La caduta di Icaro (1636-1638)

Jacob Peter Gowy, da bozzetto di P. P. Rubens, La caduta di Icaro (1636-1638)

Ora guardate questo quadro di Jacob Peter Gowy. Dedalo e Icaro occupano da veri protagonisti tutta la scena. La tesa di Icaro è quasi perfettamente al centro dell’immagine. Sono molto dispiaciuta per Icaro, ma è LUI che sta precipitando, non io! Posso essere spaventata, preoccupata per la sua sorte, sollecitata dal suo grido, affranta per il suo osso del collo che non avrà lunga durata, ma mentre provo tutto questo il mio sedere resta bellamente comodo sulla poltrona, e al calduccio: penso a Icaro e alla sua triste sorte e sono ben contenta di non essere al suo posto. Guardando il quadro di Bruegel, invece, io sono Icaro. E Icaro è tutti gli uomini del mondo. L’indifferenza della vita che continua nonostante la sua morte ferisce me in prima persona. Bruegel è riuscito in questa acrobazia empatica con due escamotage (e un buon quid di misterioso genio): non ci ha mostrato il viso di Icaro, l’ha spostato fuori scena.

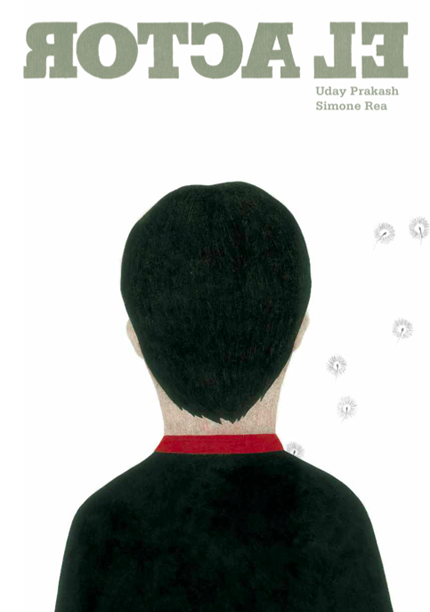

Un paio di mesi fa è stato pubblicato un mio articolo sulla rivista Fuera de Margen dal titolo: Le maschere del discorso narrativo (potete leggerlo in italiano qui). Nell’articolo analizzavo la posizione del lettore davanti alla copertina poco convenzionale del libro El actor, illustrato da Simone Rea.

Da allora, quando guardo un’illustrazione o un quadro, non smetto di interrogarmi su tutti quei segnali, più o meno convenzionali, che indicano al lettore quale è il suo ruolo all’interno dell’immagine che sta vedendo. Chi è il lettore? (chi sono io mentre leggo?): è un semplice spettatore o è chiamato ad essere protagonista? E’ un voyeur o un amico franco?

El Actor, Uday Prakash e Simone Rea, A buen paso, Spagna

El Actor, Uday Prakash e Simone Rea, A buen paso, Spagna

Ora, per iniziare a renderci consapevoli del ruolo che occupiamo quando guardiamo un’immagine (e relative sensazioni), facciamo qualche esercizio. Solo allenandoci come spettatori potremo capire e scovare quei trucchi che ci serviranno poi per guidare le emozioni dei nostri lettori al momento di illustrare un libro. Ascoltate le sfumature e le differenze di sensazioni davanti alle prossime due illustrazioni (prima di continuare a leggere, guardatele con attenzione).

Olaf Hajek

Olaf Hajek

Questa ragazza ci guarda (funzionerebbe ancora meglio se lo sguardo fosse esattamente rivolto allo spettatore), noi la incontriamo proprio come potremmo incontrare qualcuno per strada, il suo viso e il suo sguardo ci invitano (ci obbligano, quasi) a una relazione. La sua richiesta di relazione è leggermente aggressiva, per via dell’eccessiva vicinanza a noi (immaginate di ritrarre questa ragazza con una invisibile macchina fotografica che state tenendo in mano: sareste molto vicini al suo viso, troppo, forse, per i codici di comportamento tra sconosciuti), e per via dello sguardo diretto. Non abbiamo scampo, dobbiamo immediatamente darle una risposta, salutarla o girare pagina se non ci è simpatica.

Ritratto di Naoko, di Lizzy Stewart

Ritratto di Naoko, di Lizzy Stewart

Ora guardate con attenzione Naoko, di Lizzy Stewart, la ragazza è leggermente più lontana, e non ci guarda direttamente, il suo sguardo è forse indirizzato ad altri, o perso in un pensiero. Guardandola non ci sentiamo sollecitati e obbligati a rispondere subito: possiamo entrare di più nella scena, fermarci più tempo prima di decidere se ci piace o non ci piace, se abbiamo voglia di sapere qualcosa di più di lei o no. Sa che la stiamo guardando? La sua indifferenza ci intriga. Non sei lì per noi, tu, Naoko? Sei al centro della scena e non ci guardi? Ohi! dico io, dopo un primo momento di curiosità : girati a guardarmi!

Vi lascio riflettere su questa introduzione, lunedì prossimo analizzeremo ancora la posizione del protagonista e la conseguente posizione (sensazione) dello spettatore in un’immagine.

30 Maggio, 2013 at 21:11

Ciao, Anna.

Sono un casaro di Guagno, ma anche un appassionato di illustrazione.

Quello che scrivi sul quadro di Bruegel “il Vecchio” (visto quant’è numerosa la famiglia) mi trova d’accordo nella conclusione, ma non pienamente nella forma.

Il decentramento di Icaro, a mio avviso, non è catalisi di empatia.

Intendo non il decentramento in sè.

E’ imprescindibile da tutto l’impianto compositivo-narrativo ed è quasi subalterno ad esso: chiude un iter, serve a dimostrare una tesi.

Nel percorso creato dal pittore, secondo me, è proprio l’imponente concetto che tutto va avanti (la civiltà -città di Messina, l’agricoltura, la pastorizia, il commercio-nave), nella maestosità del mondo e sotto lo splendore dei numi (il dio sole), a schiacciare, rendere misero e vacuo il nostro desiderio di grandezza.

Sono gli stessi fuochi (narrativi) ben rappresentati a offrire un giudizio su quel piccolo elemento ed è vero: in maniera destabilizzante siamo colti dalla paura della nostra stessa piccolezza, ma al contempo, proprio per paura ne fuggiamo e torniamo con gli occhi al resto del mondo, al suo splendore, consolandoci col pensiero che in fin dei conti la nostra piccolezza appartiene a -è una tessera di- quella grandezza…

In soldoni penso che siano gli altri elementi e il dove sono raccontati, con la stessa valenza se non poco di più di Icaro, a muovere i tasti.

L’empatia è totale, sono d’accordo.

Ti scrivo tutto ciò come opinione personale (ma alla terza ripetizione l’hai capito) e perché l’argomento m’infervora.

Tonio

30 Maggio, 2013 at 21:22

Gentilissimo Tonio, la sua prospettiva di lettura è stra-interessante (e per me anche rassicurante, è vero che non è solo ottuso e indifferente il mondo che continua col suo ritmo).

Sono in partenza per Roma, le rispondo con calma domenica e spero che nel frattempo qualc’un altro continui questa appassionante discussione.

30 Maggio, 2013 at 22:30

quando ero bambina c’era sempre una domanda che mi veniva in mente, che mi tormentava anche se lievemente quasi come se fosse un chiodo fisso. La domanda è: “Chi c’è dietro a questi miei occhi?”

E’ una domanda che a volte mi viene in mente anche adesso.

“Chi c’è dietro a questi miei occhi?” “Chi sta guardando in realtà ?” Forse è per questo che quando disegno pongo molta attenzione agli occhi (ad alcuni ai quali ho fatto vedere sembrano vivi). Il tuo post mi ha fatto ricordare questa domanda.

30 Maggio, 2013 at 22:40

Nei quadri possiamo percepire lo sguardo del pittore. Come se fosse una creatura estranea quale punto di vista sceglie? Vicino o lontano?

Per quanto mi riguarda trovo che nel dipinto di Brueghel l’empatia ci possa essere solo che mi sento come se ci fosse la tragedia di un evento lontano. Icaro ha osato disubbidire all’avvertimento del padre e per questo è stato punito. Vediamo il sole rigoglioso, accecante e immenso.

Vediamo poi in primo piano un contadino: è il lavoro della terra.

Mi sembra (ovviamente parere mio) che in quel quadro ci possa essere quasi un avvertimento come di non sfidare gli dei, un po’ la tragedia dell’essere umano quando cerca di diminuire la distanza tra esso e la divinità e credo sia stato reso più forte qui che nell’altro dipinto.

30 Maggio, 2013 at 22:59

Alma sì, è quello che volevo dire.

Per chi c’è dietro gli occhi, a me viene spontanea la risposta: io.

Diciamo che l’io che guarda, per me, è più io di tutti gli altri io. Se mi chiedo chi sta parlando quando parlo, non lo so, ma chi c’è dietro gli occhi, sì.

30 Maggio, 2013 at 23:42

sì so che la risposta è “io” ma parlo del mistero dietro a quell’io, delle parti sconosciute nell’ombra. Inoltre a volte abbiamo un’idea di noi che non corrisponde a verità :

http://www.youtube.com/watch?v=litXW91UauE

spero di non essere andata fuori tema. se è così mi dispiace.

31 Maggio, 2013 at 0:18

Per nulla fuori tema Alma, anzi.

31 Maggio, 2013 at 8:42

Mi sembra molto giusto quello che scrivi sullo spettatore e la sua posizione.

In un post del maggio 2012, abbiamo dedicato un post proprio a Brueguel e al film di Majewski costruito su un suo quadro famoso, “La salita al calvario”. Durante una conferenza stampa sul film, Majewski ha parlato proprio del quadro di Brueguel su Icaro: âTi possono accadere davanti agli occhi anche le cose più importanti, però tu non le vedi, non le noti, non riesci ad andare oltre la punta del tuo naso. Se Icaro (soggetto di un altro quadro di Bruegel, ndr) ti cadesse al fianco, non te ne accorgeresti perché sei preso dalla routine quotidiana.â

Che è un punto di vista solo apparentemente contrario a quello da te esposto. Con lo stesso escamotage, il pittore mette a fuoco la nostra capacità di vedere e di non vedere.

31 Maggio, 2013 at 8:43

Ecco qui il link:

http://topipittori.blogspot.it/2012/05/i-regni-dellimmagine-7-dentro-un-quadro.html

31 Maggio, 2013 at 9:33

Di quel quadro a me colpisce molto il pastore immobile, che guarda per aria, ma dalla parte opposta a quella di Icaro.

Del suo grande volo non se ne accorge proprio nessuno.

31 Maggio, 2013 at 10:52

Quel che dite è tutto utilissimo.

Personalmente in tutta la composizione quello che mi colpisce di più è l’uomo vestito di bianco, forse perchè é colui che dovrebbe essersi accorto della sua caduta. La sua posizione in qualche modo ci avverte, il braccio verso il mare pare indicare qualcosa (forse qualcosa fuori dalla scena) e di istinto si guarda poi icaro. Questa cosa forse è anche accentuata dal fatto che è l’unica zona di mare più scuro e l’uomo con il suo vestito crea contrasto, come un punto bianco su un foglio nero.

Mi son sempre piaciute le analisi sulle composizioni!

31 Maggio, 2013 at 16:53

Mi permetto di fare una mia analisi del tutto personale. Guardando il dipinto non percepisco la drammaticità della scena, anzi..

Mi sembra piuttosto una scena boccaccesca.

Icaro muove goffamente le gambe nell’annaspare ed è sgraziato. Nessuno lo vede, forse neanche l’omino in basso a destra che sembra guardare più in basso e non verso Icaro, nonostante ce l’abbia davanti al naso.. forse sta pescando?

Neppure gli animali si curano di lui. Il pastore cerca forse nel cielo di scorgere una pecorella smarrita e la nave che potrebbe salvarlo veleggia in direzione opposta. Per me

è il massimo della sfortuna, ma si sa che la sfortuna, seppur nel suo dramma, sa essere anche buffa.

Dove sbaglio?

Grazie Anna per i tuoi bellissimi post. Me li sto leggendo tutti. Sono come le ciliegie!

Grazie anche a tutti quelli che intervengono nei commenti e che mi permettono di cogliere così tanti punti di vista interessanti.

31 Maggio, 2013 at 17:14

Chiedo scusa per il commento consecutivo.. volevo aggiungere una cosa.

Provo anche io le stesse sensazioni guardando l’illustrazione di Olaf Hajek. C’è un tipo di illustrazioni che mi danno ancor di più questa sensazione ma non ne so spiegare il motivo, e sono quelle di protagonisti che osservano da dietro un vetro nell amia direzione. Forse perché mi viene da sentirmi veramente dietro il vetro, nonostante la sua presenza dovrebbe fare da “barriera”. Alla fine in me senbra creare l’effetto opposto. Mi sento maggiormente osservata.

Se trovo un esempio provo a linkarlo.

1 Giugno, 2013 at 23:26

Che interessante Anna!… come al solito.

Quello che personalmente mi ha colpito è lo spazio luminoso che il sole crea nel cielo e come poi si rifrange sulla scena. Secondo me il messaggio è che il protagonista della storia è il sole e non Icaro. A rappresentare comunque la supremazia che questi ha avuto sull’idea scellerata di Icaro. Il sole poi fa scorrere la vita e così la illumina che non ne vuole far parte fa la fine di Icaro. Ammetto che la mia sia una lettura “mistica” anche se la mia domanda è perché il sole è già al tramonto in questa scena? Che significato date al fatto che qui siamo al tramonto e Icaro sta ancora affondando?

Ciao a tutti e Grazie

PAVE

16 Ottobre, 2013 at 16:53

Ti accorgi solo poi, dopo aver volato con gli occhi in questa meraviglia sospesa tra gesti consueti e rassicuranti… Vedi! Un attimo e voli, vedi come un dio, dall’alto, libertà dalle catene del passo seguito dal passo.

Un attimo e il volo non c’è più.

Negli occhi ancora oro, gesti di uomini che non vedono, non sanno di chi cerca, deve trovare il perchè del desiderio.

Ed ora è giù,

andato oltre il presente dorato, saggio , sicurizzante…

a conoscere l’Oltre.

Un attimo da Uomo.

Bellissimo.

11 Settembre, 2015 at 16:18

io invece lo leggo così: Icaro è caduto goffamente e (meno) tragicamente perchè accecato dal proprio io, quando invece la vera luce da cercare era nella bellezza del mondo intorno a lui e nella quotidianità dei giorni, che l’uomo non può né conquistare né governare. Un po’ come il peccato di Adamo ed Eva.

Sono punti di vista.

13 Settembre, 2015 at 19:58

Mi piace molto la tua interpretazione, grazie.