Le edizioni EkarĂ© (che ho intervistato qui) hanno appena riedito un libro di Elzbieta del 2001: Turelì, Tuerlò (titolo francese: Petit frère, petite soeur, edizioni Albin Michel). Per chi non la conoscesse, Elzbieta è un gigante dell’illustrazione francese, ne avevo parlato qui.

Già dalle prime pagine sfogliate, ho sentito che questo libro era un capolavoro. Ora vorrei provare a capire perché insieme a voi.

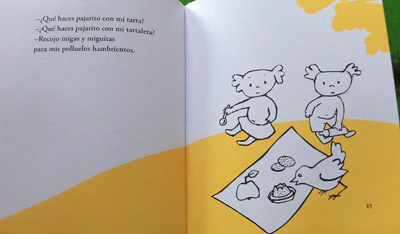

Non è un semplice libro illustrato per bambini, è un romanzo per bambini piccoli, con tanto di capitoli (7). Ora vi lascio godere del primo capitolo, senza interferenze se non quella della mia traduzione dallo spagnolo. Osservate con attenzione le illustrazioni.

LILI’ E L’UCCELLINO (primo capitolo)

Un uccellino chiama Lilì:

– turelò, turelì.

– Che cosa vuoi, uccellino?

– domanda Lilì.

L’uccellino risponde che cerca, turelì,

un giardino, turelò,

per costruire un nido.

-Costruisci un nido nella mia casa, uccellino

– dice Lilì

– Ma tu hai un giardino, turelì?

– domanda l’uccellino.

No. Lilì non ha un giardino.

– Allora, turelò, me ne vado

– dice l’uccellino.

fine primo capitolo

Ecco, così si chiude il primo capitolo di questo romanzo per bambini piccoli. La suddivisione in capitoli, lo spazio dato a ogni scambio di battute tra l’uccellino e Lilì (così minimale), danno alle battute un’incisivitĂ teatrale (infatti, dal libro, è stato poi tratto uno spettacolo). Ma è il linguaggio, soprattutto, che detta la tensione della narrazione. Vi faccio un esempio, abbiate pazienza se rovino il libro, ma è importante capire quanto è fondamentale l’equilibrio del testo in un album.

Faccio un esercizio “alla Queneau”, riscrivo il primo capitolo cercando di scimmiottare uno stile che si incontra spessissimo nei libri per bambini molto piccoli.

LILI’ E L’UCCELLINO

Un uccellino chiama Lilì:

– turelò, turelì.

E’ mattina. Lilì sta ancora dormendo.

Un uccellino la chiama cantando:

– pio, piĂą!

(Nota: Nella maggior parte dei testi per piccolissimi (e anche per piĂą grandi) si dimentica l’enorme capacitĂ delle immagini di saper parlare da sole. Elzbieta, al contrario, si è fidata della capacitĂ del lettore a interpretare la scena e non ci ha suggerito che è mattina, e che se una casa ha le finestre chiuse è perchĂ© il suo abitante dorme ancora).

– Che cosa vuoi, uccellino?

– domanda Lilì.

– Ciao uccellino, che cosa desideri?

– domanda Lilì affacciandosi alla finestra.

(Nota: la troppa educazione lasciamola nelle scuole. Un testo deve entrare subito nel vivo, nella carne del dialogo. Via i “ciao” e i “buongiorno”, via le presentazioni, via le maniere manierate dei bravi bambini. Ma non per questo si deve cadere nel versante opposto, altrettanto fastidioso: quello dell’impertinenza a tutti i costi. Ascoltate la purezza cristallina del testo di Elzbieta, niente di piĂą dell’essenziale: Che cosa vuoi, uccellino? ).

L’uccellino risponde che cerca, turelì,

un giardino, turelò,

per costruire un nido.

– Pio, piĂą, cerco un giardino per costruire un nido!

-risponde l’uccellino

(Nota: Bellissimo nel testo di Elzbieta lo stacco alla terza persona che precipita il ritmo in un rapidissimo. E’ l’arte del romanzo e dei punti di vista. Proprio come in un film, quando nel montaggio la telecamera cambia di continuo prospettiva e inquadra lo stesso dialogo da angoli diversi, così fa il registro di un testo quando cambia il soggetto. Ora è sparita la dolcezza del dialogo, c’è qualcosa da dire e va detta, e si passa alla terza persona, senza storie: l’uccellino cerca un giardino, ecco che cosa c’è, turelì, turelò (Turelì, turelò ritorna in tutto il libro come un accordo musicale (in francese è: Tuireli, Tuirelo).

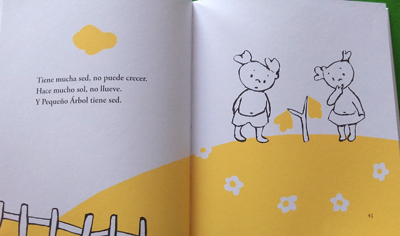

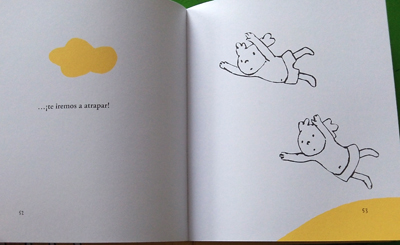

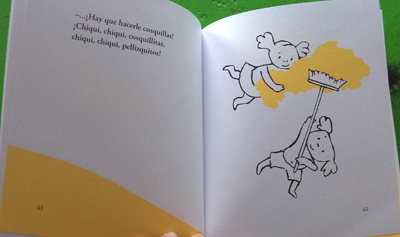

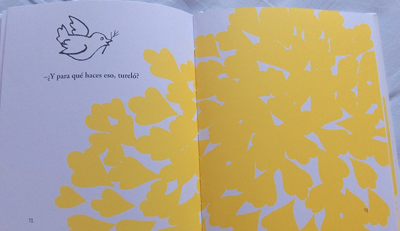

Ma non basta l’arte della narrazione per spigare perchĂ© si resta incantati/ipnotizzati dalla tensione di queste prime pagine. Bisogna mettere in conto la semplicitĂ dei disegni, il caldo solare del giallo che gioca col bianco creando una luce quasi abbagliante. Non mi permetto di toccare i disegni di Elzbieta come ho fatto col testo, ma provate a immaginare di aggiungere verde nel prato e azzurro nel cielo, e qualche fiore colorato qua e lĂ , e voilĂ … sparirebbe quella nota musicale, acuta, sinistra, che accompagna tutto il libro.

Poi, se ci fate caso, Lilì è mezza nuda, nuditĂ che sarebbe stata censurata da un mediocre editore, e che invece rimanda alla dolcezza dell’aria tiepida del mattino, alla fragilitĂ , alla purezza di una vita semi selvaggia.

Sembrano disegni semplicissimi ma osservate bene il letto nella prima pagina, sotto il titolo del capitolo. Cosa sono quelle forme della spalliera simili alle forme che ha in testa la bambina? Sono treccine? Codini? Forse. Forse invece Lilì non è una bambina, ma un personaggio i cui codini sono stigma di appartenenza a qualche strana tribù. Forse è una bambina cerbiatto. Forse non è umana. Forse è metà umana metà animale, per questo è mezza nuda.

E questa casa a soli due piani? Vive da sola Lilì? Un bambino questi dettagli li nota subito, saprà subito che Lilì è, come lui, appartenente al mondo dei dèmoni divini.

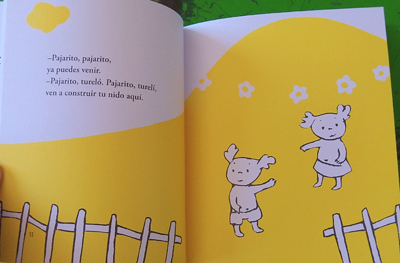

“TOTO’ E L’UCCELLINO” recita il titolo del secondo capitolo…

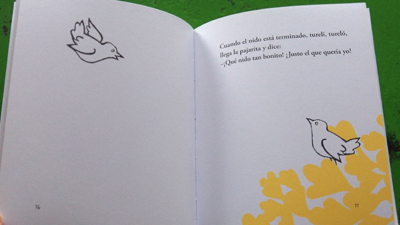

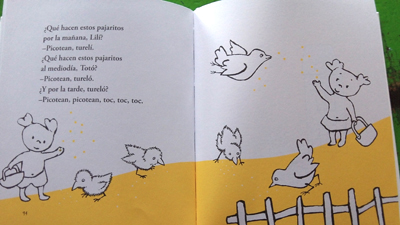

Il libro continua con un nuovo capitolo. Non sappiamo se è un continuum dell’altro o no, sappiamo solo che entra in scena un nuovo personaggio, e che dorme in un lettino simile a quello di Lilì, con la stessa testiera del letto.

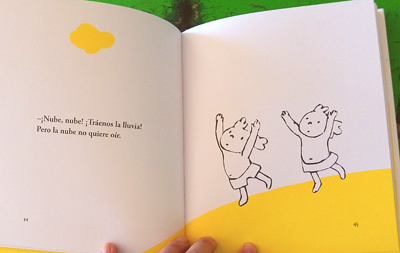

In questo secondo capitolo, accade esattamente la stessa storia che nel capitolo precedente, scena dopo scena la stessa identica storia, con le stesse battute: L’uccellino chiama Totò, gli dice che cerca di costruire un nido, gli chiede se ha un giardino, Totò, che abita in una casa identica a quella di Lilì (è la stessa?), risponde che no, non ha un giardino.. Ma c’è una novitĂ :

– la presenza in scena di un testimone che sa giĂ cosa sta per accadere: Lilì.

Anche noi lettori siamo, come Lilì, testimoni di un déjà -vous (identificazione col personaggio), grazie a questa identificazione ora non siamo più estranei al libro, siamo entrati insieme a Lilì dentro il libro, ne sappiamo addirittura più del povero Totò su quello che sta succedendo.

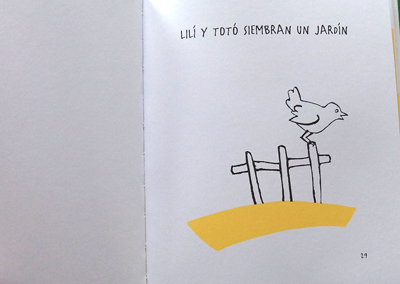

Elzbieta è davvero un mostro di bravura, guardate come fa “recitare” in scena Lilì, osservate la strana posizione nel quadro qui sotto, se la dovessimo tradurre razionalmente non potremmo (Lilì è leggermente piegata in due, ha un braccio sullo steccato), ma a un livello piĂą inconscio sappiamo che quella è la posizione di qualcuno che dice “No, ma ancora! Totò non sa che l’uccellino non vuole una casa, vuole un giardino. Oh povero Totò, che come me poco fa è pieno di entusiasmo. Ohi ohi, adesso l’uccellino se ne andrĂ di nuovo!).

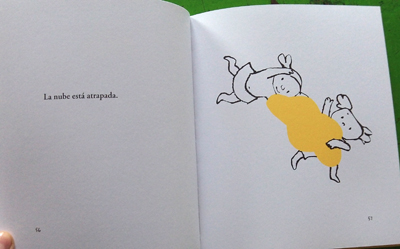

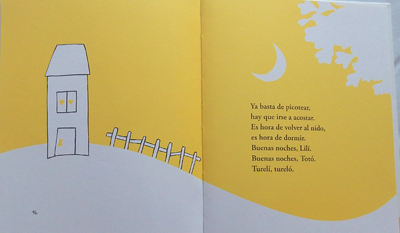

Quando, come prevedevamo, l’uccellino se ne va, non ci restiamo piĂą con un palmo di naso come Lilì nella prima scena, perchĂ© sappiamo che forse tornerĂ (è giĂ tornato una volta, siamo nella ripetizione). Qualcosa in noi lettori, è piĂą rilassato. Allora, invece dello shok quasi zen del finale del primo capitolo, troviamo ora la dolcezza di un sentimento, quello della separazione.

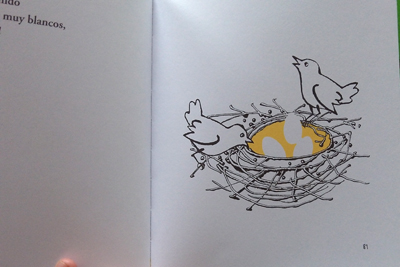

Addio, Lilì, turelì. Addio, Totò, turelò. Dice il testo. Non lo dice l’uccellino, ma la voce narrante fuori campo, e mescola nella stessa frase i nomi dei due bambini e il canto dell’uccello (ora, anche se separati, sono insieme).

Nel testo originale francese i due bambini sono chiamati “fratellino e sorellina”. Per capire tutto il retaggio culturale e simbolico di questa definizione, vi rimando a due miei articoli: quello su Hansel e Gretel di Susanne Janssen (il capitolo sulla simbologia dei gemelli) e quello sulla storia del binomio fratello-sorella (Seguendo le briciole nel bosco) pubblicato sulla rivista Hors cadre(s). Essere fratello e sorella nelle fiabe non è una questione genetica ma una questione archetipica: nella coppia femminile-maschile ritroviamo tutta la potenza del mito platonico sulla nascita dell’amore, la forza genitrice degli opposti, la fatica della differenziazione dall’altro (se osservate bene, nel libro Lilì e Totò vengono “generati” prima uno e poi l’altro da una ripetizione della storia. Nascono (nascono per noi nel libro) nello stesso letto e abitano la stessa casa (però non la abitano insieme, la casa è per uno, vengono partoriti dalla casa in due momenti diversi, prima uno, poi l’altro). E non è un caso se li ritroviamo uniti alla fine del primo capitolo. La coppia è stata generata, ora può generare.

Il secondo capitolo si intitola, forse non a caso: LILI’ e TOTO’ SEMINANO UN GIARDINO.

Segue…

Leggi la seconda parte dell’analisi

C’era una voce, Alessandro Gottardo e Alessandra Berardi, Topipittori 2012

C’era una voce, Alessandro Gottardo e Alessandra Berardi, Topipittori 2012