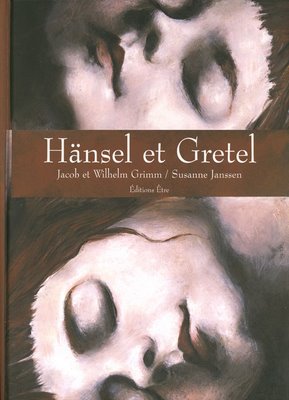

La storia di Hänsel e Gretel, una delle più antiche è conosciute del repertorio europeo, con questo titolo e con le varianti che noi conosciamo compare per la prima volta nella versione dei fratelli Grimm (1812). La prima parte della fiaba presenta forti assonanze con il Puccettino (Pollicino) (1697) di Perrault. Ma il tema del bambino che viene abbandonato per povertà e che ritrova la strada di casa compare già nel âGartengesellschaftâ di Martin Montanus (1559) e nel Pentamerone di Giambattista Basile con il titolo di Nennillo e Nennella (1634-1636).

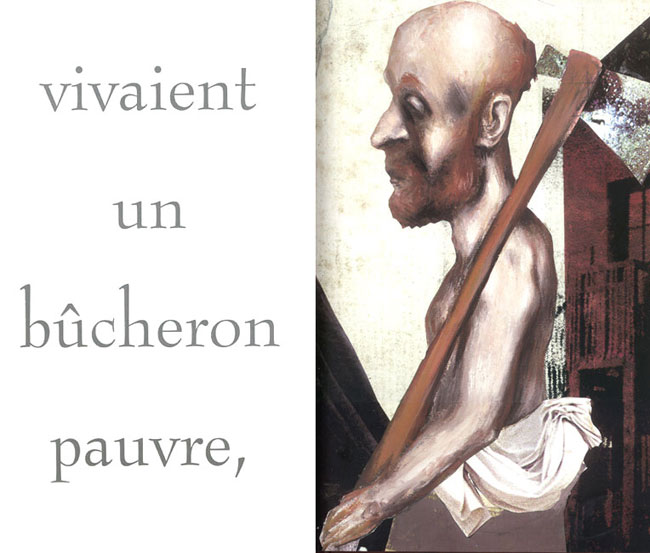

Davanti ad una grande foresta…

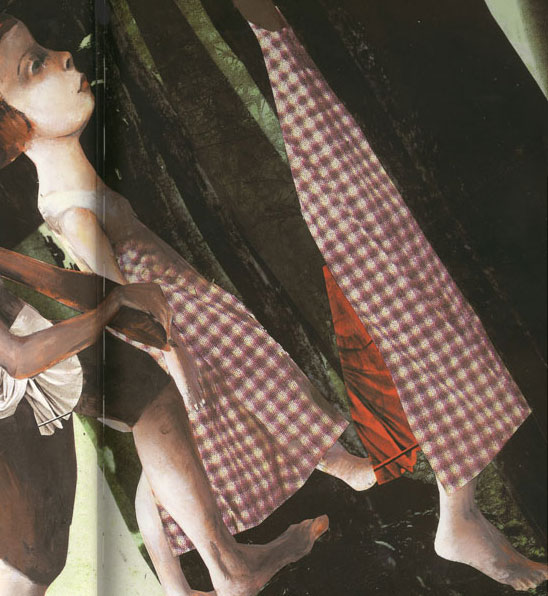

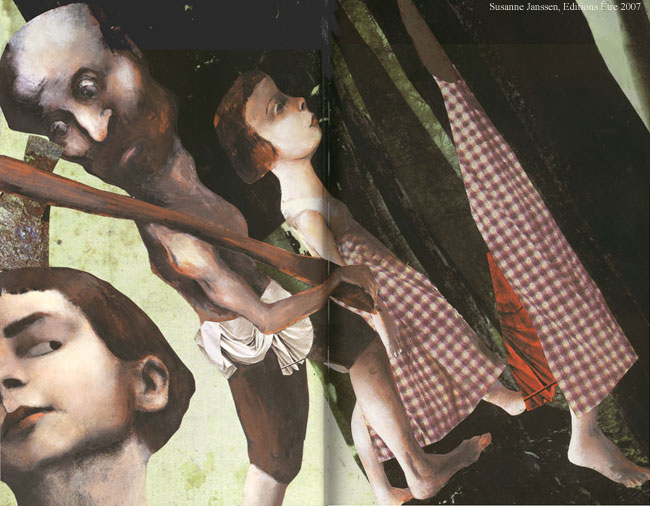

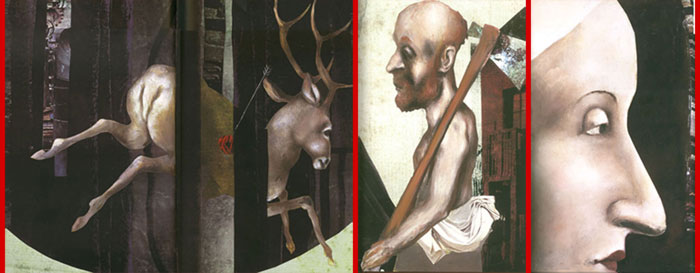

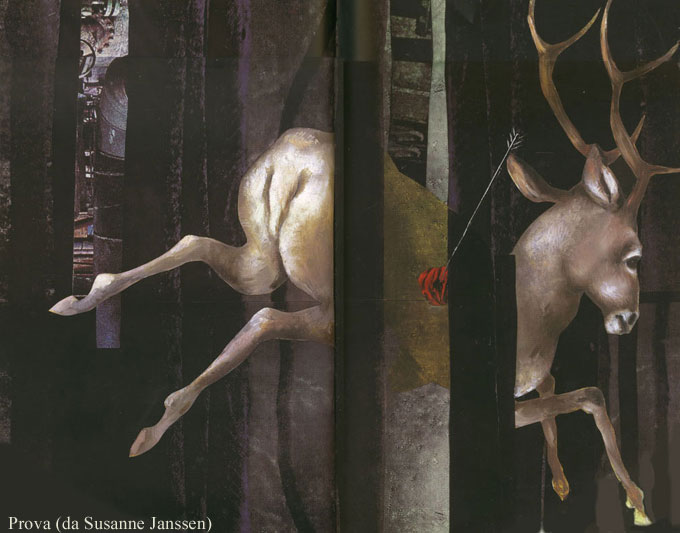

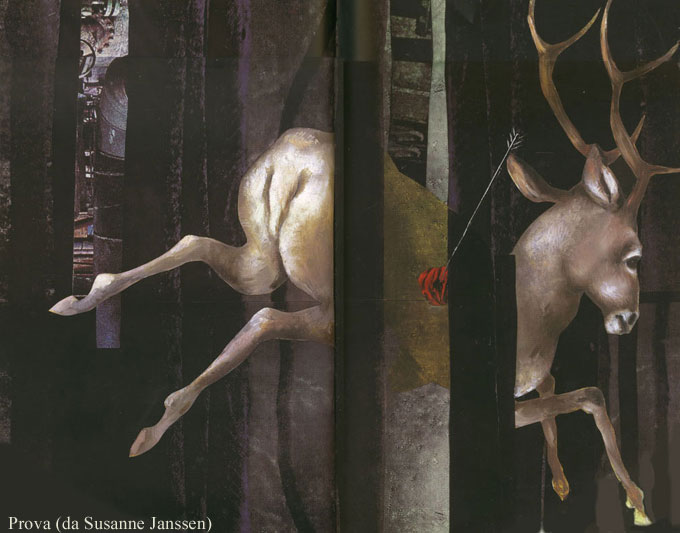

Come sintetizzare in unâimmagine una foresta? Si sarebbe potuta disegnare una casetta, gufi e civette, rami neri contro il cielo notturno e piccole stelle in alto, invece nella prima tavola del libro (una doppia pagina) abbiamo un cervo ferito. Lâimmagine ci dice immediatamente che non câè spazio per i decori, câè in gioco qualcosa di essenziale.

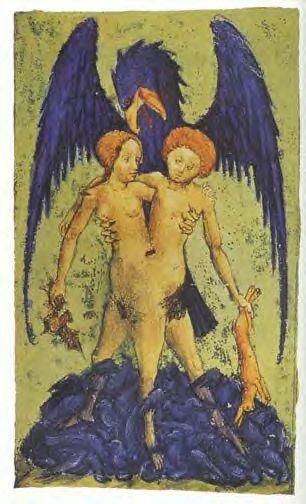

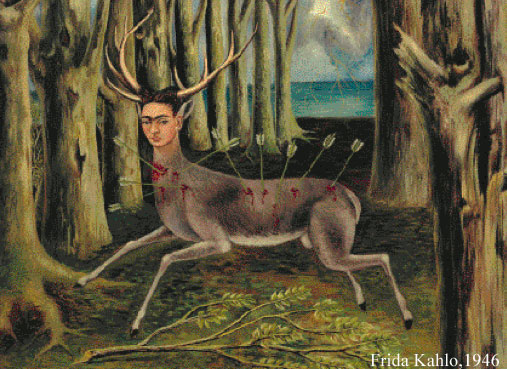

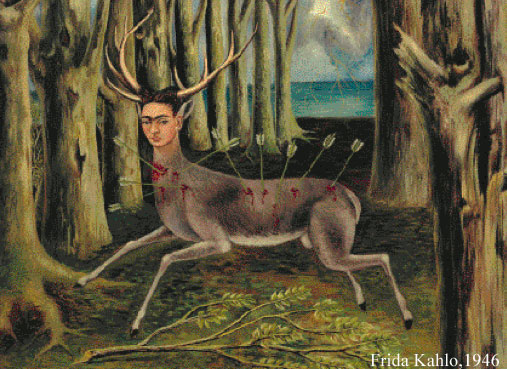

Il cervo, che sta alla tradizione iconografica nordica come il toro a quella mediterranea, è lâemblema stesso della foresta, il suo cuore segreto, la sua potenza e la sua fragilità insieme. Dalle grotte di Lescaux al libro della caccia di Gaston Phébus, fino a Frida Kahlo, lâimmagine del cervo è il bersaglio che fissa la tensione cacciatore-preda in una dialettica simbolica: noi siamo i cacciatori, ma come non riconoscerci anche nellâimmagine della vittima? Come non vedere in essa la nostra stessa fortuna capovolta?

Frida Kahlo, Il cervo ferito, 1946

Eâ il cervo ferito che maledice Giuliano in San Giuliano lâosptaliere di Flaubert, annunciandogli il parricidio e lo straziante adagio del pentimento, è sempre il cervo ferito che porta Carlo Magno alla fede quando più tardi, raggiuntolo per finirlo, lo troverà tremante tra le braccia di SantâEgidio.

Il libro-capolavoro di Susanne Janssen si apre su questa simbologia.

Veniamo catturati dallâimmagine senza poterne più uscire. Lâocchio cerca di muoversi (fuggire) nella pagina ma viene irrimediabilmente riportato allâimpudico cuore del cervo, scoperto e sanguinante.

Grazie agli studi di Joannes Itten raccolti nel libro Arte del colore sappiamo che in una superficie cromatica qualunque, lâattenzione dellâocchio sarà sempre naturalmente volta alle zone di colore rosso. Ogni altro movimento dellâocchio deve essere accompagnato da un lieve sforzo di attenzione.

Ma, chi ha ferito il cervo? O, come più giustamente si chiederebbe un bambino, perché è ferito?

Dubito che qualcuno se lo sia chiesto aprendo queste prime due pagine. Non ci poniamo la domanda non perché lâimmagine sia un topos, unâicona, un escamotage narrativo per introdurci nellâatmosfera del libro.

Non ci poniamo la domanda perché sappiamo, con la chiarezza che si ha nei sogni, che siamo stati noi a ferire il cervo, noi spettatori, noi lettori, dallâinizio, per il solo atto di aver aperto il libro, per il solo fatto di aver voluto entrare nella foresta, per il solo fatto di aver voluto guardare.

Questa colpa del guardare è accentuata dalla semiluna che delimita il disegno in basso. Grazie a questa semiluna siamo davanti ad uno zoom, ad un occhio-binocolo, stiamo spiando. Noi che, da un al-di-qua dellâimmagine, abbiamo scagliato la freccia, (per appropriarci del cervo, per fermarlo, per vederlo meglio) ora da lontano, muniti di binocolo, ne spiamo gli spasimi, guardiamo uscire il sangue.

Ora osservate lâimmagine senza la semiluna in basso, fissatela bene (potete anche ingrandirla).

Di colpo noi spettatori siamo âdentro lâimmagineâ molto più vicini, e la freccia arriva da dietro di noi, da più lontano. Ci verrebbe quasi da girarci per guardare chi è stato.

Eppure, nonostante si sia più vicini al cervo, siamo molto più freddi di fronte alla scena. Se fossimo davvero a questa distanza il movimento più istintivo sarebbe quello di uno scatto indietro, spaventato.

La semiluna ci allontana, ma allo stesso tempo ci permette la distanza necessaria allâidentificazione. (Parleremo spesso di questa “distanza necessaria”). Il cervo ferito è abbastanza lontano da noi da farci sentire âcompassioneâ. Forse anche noi potremmo essere al suo posto? Ipocrisia del carnefice che in una parentesi di verità contempla lo strazio della sua vittima e ne ha, per un attimo, sentimento.

Potremo mai salvarlo? Curarlo?

Qui non câè, come in Flaubert o nella tradizione cristiana, una speranza di redenzione, sappiamo già , senza bisogno di girare la pagina, che se abbiamo ferito il cervo, è per sempre.

Il dramma di essere entrati nella foresta, o come direbbe Heidegger âgettati in essaâ, sarà per sempre accompagnato da questa ferita iniziale.

La semiluna in basso non è solo lâocchio-binocolo attraverso il quale spiare il dramma standone fuori, essa è, allo stesso tempo, una base concava che trasforma il cervo in un cervo-dondolo. La freccia diventa lâasse di questo movimento, dietro gli alberi di sinistra si intravedono i meccanismi della giostra.

Il cervo-dondolo-ferito ci dondolerà avanti e indietro per sempre nellâimpossibilità di una redenzione.

Ma esattamente qui sta il salto acrobatico della Janssen, il suo genio. Questo dondolio ha, come in carillon, come in un giocattolo, il suo potere salvifico. Siamo dentro il mondo di una sfera di vetro, possiamo, quando vogliamo, girarla e la neve bianca cadrà per nascondere ogni cosa. Siamo nella fiaba. Siamo nel sonno. Siamo bambini.

E se anche il cuore della foresta, il nostro stesso cuore, parte già ferito, già in svantaggio, sappiamo che almeno ci cullerà per sempre la musica favolosa del cervo-dondolo.

Come in questa prima immagine di cervo ferito, che sintetizza magistralmente in una parola tutto il libro, anche Hänsel e Gretel dovranno vedersela con i rapporti di forza ed equilibrio che governano il mondo interiore e le sue pulsioni persecutorie.

(prosegui l’analisi…)