“Turel√¨, turel√≤” di Elzbieta: un romanzo per bambini piccoli. Parte 2 (corretta)

30 Aprile, 2012

Continuo l’analisi di Turel√¨, Turel√≤, di Elzbieta, edizioni Ekar√©, iniziata in questo post.

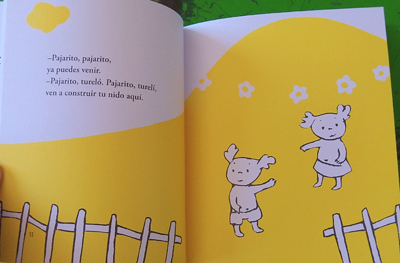

Abbiamo lasciato i nostri due strani protagonisti tristi perch√© l’uccellino, non trovando un giardino per fare il suo nido, √® volato via (vi domando di nuovo: perch√© sono mezzi nudi? Che cosa sono quei cornetti che hanno in testa? Treccine o corna?).

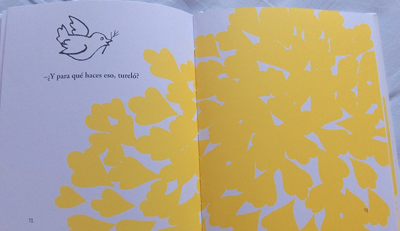

Pieni di buona volont√† hanno allora seminato un giardino, aspettato che spuntassero i fiori: ma l’uccellino li sorprende di nuovo: c’√® un albero in questo giardino? No. Allora se ne va via di nuovo. Non andare via, uccellino! Gridano i bambini disperati (salto molte illustrazioni cos√¨ ve le godrete dal vero).

Nei primi due capitoli, era triste non avere il posto giusto da offrire all’uccellino, e sembra ancora pi√Ļ triste che neanche lo sforzo di seminare un grazioso giardino pieno di bei fiori, basti. Non basta. Quello che domanda l’uccellino √® di costruire un nido, e questa cosa sembra essere molto seria. Domanda uno sforzo ancora pi√Ļ grande.

Capitolo 4. LILI’ E TOTO’ PIANTANO UN ALBERO.

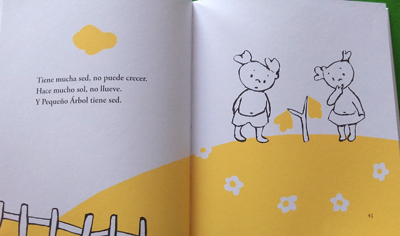

Salto una tavola dove si vedono i due bambini con paletta e secchiello. Nella seconda pagina del quarto capitolo (che lunga avventura, un nido!) i bambini sono desolati: l’albero ha sete, molta sete, e c’√® tanto sole, non piove, come si fa?

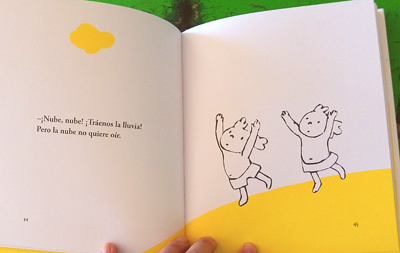

E’ allora che ci accorgiamo della presenza silenziosa di una nuvola. C’era fin dalla prima pagina ma non ci eravamo accorti che era una presenza viva, pensavamo fosse un elemento decorativo (i grandi illustratori non mettono decorazioni!). La nuvola era un personaggio chiave del libro, e fino ad ora si era limitata a fare da testimone. I due bambini gli si rivolgono con suppliche. Notate come il registro √® tragico, i due bambini sembrano agitati da una danza, supplicano il cielo di piovere. Ecco che si spiega la nudit√†, l’appartenenza a un mondo primitivo, mitico, dove il tema del mito √® l’atto fondante della procreazione. Cosa significa fare un nido? Significa trovare uno spazio interno (quello della cura e della volont√† che i protagonisti mettono nel loro desiderio di non fare andare via l’uccellino) ed esterno (di cosa ha bisogno un nido? Di fiori? Di acqua? Di rami? Quanto grandi?)¬† dove la vita possa nascere.

La nuvola si rifiuta di far piovere. Lil√¨ ora √® arrabbiata, Tot√≤ anche (ho saltato una pagina dove si vede Tot√≤ ripetere la stessa posa di Lil√¨). E non si scherza con la rabbia…

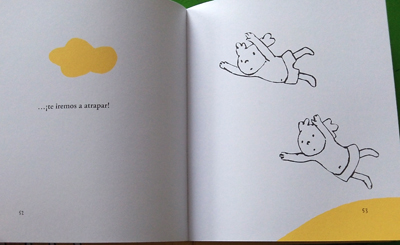

Lil√¨ e Tot√≤ allora gridano alla nuvola: “Se non vuoi ascoltare, se non vuoi venire, ti veniamo a prendere!”. Colpo di scena. Lil√¨ e Tot√≤ si lanciano in volo verso la nuvola. Ecco finalmente smascherata la loro natura di d√®moni. Avevamo dei dubbi sulla loro ambigua natura dopo tutti gli indizi che l’autrice ci aveva fornito? Siamo comunque rimasti con la bocca spalancata (pensate all’emozione che deve provare un bambino davanti a questo salto).

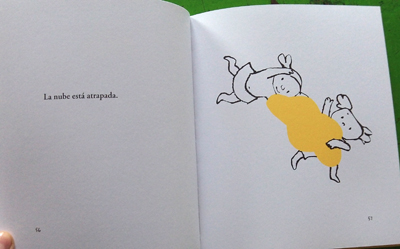

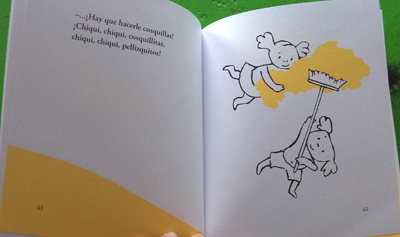

Lil√¨ e Tot√≤ riportano la nuvola a terra, ma la nuvola si ostina a non dare acqua (salto di nuovo alcune tavole). I due bambini dicono: “Se √® cos√¨ che stanno le cose, allora ti facciamo il solletico!”. Potere catartico del ridere (Bergson). Nel libro “Je voulais une tortue” di Beatrice Alemagna, un altro libro sul tema della crescita e della cura, la tensione drammatica della tartaruga che sta crescendo a dismisura si risolve con una vecchietta che confida alla protagonista che il segreto per fare rimpicciolire le tartarughe √® fare loro il solletico. In molte fiabe e racconti √® il ridere che d√† poteri ai protagonisti, o li rende capaci di volare. Il ridere √® l’elemento della leggerezza, indispensabile alla ricetta della vita.

Avevamo parlato molto del significato del comico nel post sullo Schiaccianoci di Hoffmann e in quelli su Pierino Porcospino.

Piove finalmente. La fertilit√† dell’acqua cade direttamente sull’abbraccio felice dei due protagonisti, quasi che per questo grande esito non ci sia pi√Ļ bisogno dell’elemento simbolico dell’albero. Sono loro ora che sono e saranno capaci di crescere e generare la vita, grazie alla loro perseveranza, ma anche grazie all’affermazione della loro doppia natura di bambini ed esseri magici. Per creare la vita ci vuole un quid di magia, non lo sapevate?

Se tanti libri sul tema della nascita, simili, per semplicit√† di illustrazioni, target e formato, a questo libro, mi tolgono il fiato per asfissia (oh, che senso di soffocamento, che piattume, che aria stantia, quando SI VUOLE affrontare il tema della nascita di un¬† fratellino, del cagnolino, della sorellina in un libro illustrato e non si √® Erlbruch, o Elzbieta, o qualcuno capace di ricordarsi dell’infinito), questo libro di Elzbieta mi spalanca i polmoni e il cuore.

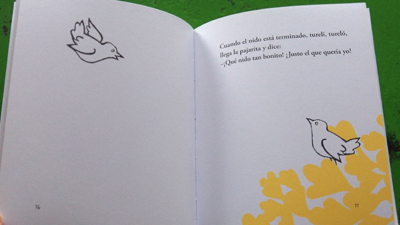

Ecco, il miracolo si √® compiuto, l’uccellino √® tornato e per restare. Vi lascio scoprire la bellezza dei capitoli in cui viene costruito il nido, sotto lo sguardo curioso di Lil√¨ e Tot√≤, che non capiscono ancora a cosa serve un nido. Una “uccellina” (lo spagnolo permette la versione femminile) viene e si installa nel nido. Il sesto capitolo si chiude su questa frase:

Quando una “uccellina” si installa nel nido,

per cosa sarà, turelì? Sarà per cosa, turelò?

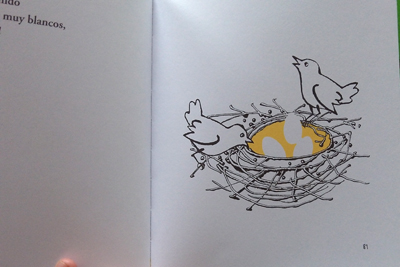

Alla fine del capitolo l’uccellino chiama Lil√¨ e Tot√≤ e annuncia loro: ci sono tre ovetti tutti bianchi, turel√¨, turel√≤!

L’ultimo capitolo si intitola LA MERENDA DI LILI’ E TOTO’.

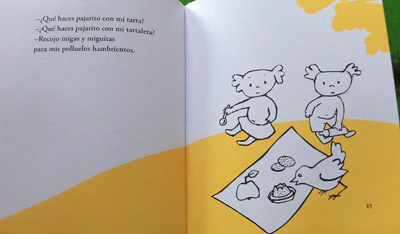

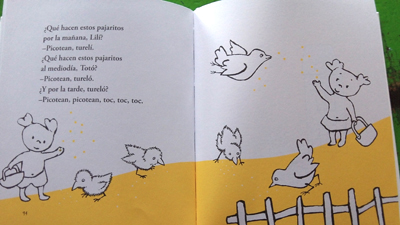

Tre uccellini sono nati, e sembra che non sia una cosa cos√¨ semplice… non fanno che mangiare! L’uccellino √® costretto a rubare briciole della merenda di Lil√¨ e Tot√≤ per portarla ai suoi piccoli. Mangiano tutto il tempo!

Lasciatemi ancora insistere sulla grandezza di Elzbieta. I pulcini sono nati, un illustratore di media taglia (io di sicuro) si sarebbe accontentato di un finale pieno di fiori e foglie che svolazzano nell’aria di primavera e felici cinguettii. Invece no. La vita √® iniziata ed √® un problema da gestire. Spaesati, in un primo momento, i nostri due fratellini decidono per√≤ di non lasciarsi scoraggiare, e vanno a prendere secchi carichi di semi per invitare tutti a cena.

La penultima pagina riprende il tema del “riderci su”. La voce fuori campo del testo narrante interroga i due protagonisti:

Cosa fanno questi uccellini

la mattina, Lilì?

РBeccano, turelì.

РCosa fanno questi uccellini a mezzogiorno, Totò?

РBeccano, turelò.

– Beccano, beccano, toc, toc, toc.

Il tono √® canzonatorio e dolce insieme: ma tutta questa fatica per questi uccellini? E alla fine cosa fanno questi uccellini di cos√¨ speciale? Mangiano e mangiano e mangiano, mattina, pomeriggio e sera! Ma l’atmosfera della tavola √® gaia, Lil√¨ e Tot√≤ hanno deciso di continuare comunque a occuparsi di loro. Intanto, silenziosamente, il ritmo del libro √® cambiato. La nuvola immobile presente dalla prima pagina √® scomparsa. Se riguardiamo il libro nelle prime pagine, ci rendiamo conto che il tempo era sospeso e immobile: Lil√¨ e Tot√≤ abitavano un’epoca mitica, atemporale. Dopo la nascita dei pulcini, il tempo, quello vero, con le sue esigenze e i suoi appetiti (colazione, pranzo, cena) inizia a scorrere.

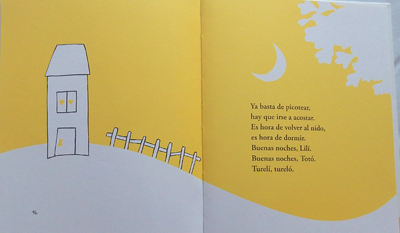

Ora Lil√¨ e Tot√≤ abitano una casa con giardino (bellissima, nell’ultima tavola, la grande chioma dell’albero illuminata dalla luna), sanno che cosa √® un giardino (la vita), e quanta fatica costa. Ora pu√≤ scendere la notte, come su una casa normale. Ora possiamo riposarci col cuore pieno, sapendo che tutto inizier√† di nuovo domani, ma non sar√† pi√Ļ “lo stesso”.

|

Turelí, Tureló Elzbieta (testo in spagnolo) Un capolavoro sul tema della cura e della nascita 8,46 Euro |

|

26 Aprile, 2012 at 14:37

bellissimo :)

Grazie Anna

26 Aprile, 2012 at 17:48

Che bel libro Anna! Però nella seconda parte non ci parli del secondo capitolo quando Lilì e Totò seminano un giardino? :(

26 Aprile, 2012 at 21:09

Grazie Anna, è sempre un piacere leggerti!

30 Aprile, 2012 at 19:21

meraviglioso…e tu hai saputo raccontarlo meravigliosamente.

Grazie Anna

30 Aprile, 2012 at 20:32

Interessante come sempre,grazie.

Per√≤ non condivido affermazioni come “i grandi illustratori non mettono decorazioni!”

Indubbiamente la semplicità e la sintesi possono essere pregevoli ma non necessariamente e non sempre,dipende anche dal tipo di atmosfera che si vuole dare e poi ognuno ha la sua voce.

Una voce pi√Ļ decorativa,meno sintetica pu√≤ comunque essere la voce di un grande illustratore.

Credo che in una bella illustrazione ogni cosa sia lì per un motivo,quello si.

A me,per esempio,piacciono spesso illustrazioni con un segno decorativo,solo per citarne alcune tra tante,quelle di Beardsley.

1 Maggio, 2012 at 11:13

Simona cara, hai ragione, e lo intendevo proprio nel senso che dici tu: anche l’orpello, il decoro, in un grande illustratore non √® mai l√¨ a caso.

1 Maggio, 2012 at 12:16

E’ interessante vedere come in questo caso l’essenzialit√† della grafica, dei testi, delle illustrazioni e del colore possa in realt√† racchiudere una moltitudine di particolari, di concetti e di collegamenti visivi da scoprire pagina dopo pagina. Se ragioniamo per associazioni semiotiche o per reazioni emotive pensiamo subito al giallo come al colore del sole, della felicit√†, dell’energia e della vitalit√†. Non a caso tutto ci√≤ che √® giallo in questo libro rappresenta il concetto di vita, di nascita e di crescita (il prato e il giardino, la nuvola e la pioggia, le foglie dell’albero, il cibo gettato agli uccellini…). Ma ho notato anche che in questo libro la scelta del giallo-bianco non √® solo questo ed esprime molto di pi√Ļ. Per esempio il tetto della casa √® giallo come la chioma dell’albero (mi fa venire in mente il concetto di casa, senso di protezione) e le uova bianche dentro il nido giallo mi ricollegano immediatamente ai due fratellini che dormono nel loro letto giallo. Nel finale, in cui √® notte, il tetto della casa √® bianco perch√© ora √® la grande chioma dell’albero che pensa a proteggere il sonno dei due fratellini (rappresentati dai due cuoricini gialli sulle persiane della finestra…). S√¨, credo che questo libro sia un vero e proprio capolavoro.

3 Maggio, 2012 at 13:21

una curiosit√†…ma √® consentito pubblicare un intero libro anche se i fini sono mostrare la sua bellezza..mi chiedo…chi lo compra pi√Ļ?….

francesca

3 Maggio, 2012 at 14:12

Il tuo dubbio √® legittimo Francesca, ma quando vai in libreria tu non li sfogli i libri illustrati prima di comprarli? Quello che fa funzionare un libro non √® solo l’effetto sorpresa, se no i libri illustrati li guarderemmo solo una volta… Per me i libri illustrati sono come quadri, o poesie, non √® perch√© li hai guardati una volta che ti stanchi. Non √® cos√¨?

Lo scopo di questi post non è comunque quello di vendere i libri, ma capirli a fondo (quando ci riesco).

3 Maggio, 2012 at 14:38

scusa anna, mi sono espressa male…il mio dubbio √® proprio il contrario, cio√® si penalizza il fatto di comprarlo se lo si pubblica in internet…a meno che nn ci siano accordi.

concordo pienamente che i libri illustrati si guardano sempre come delle opere d’arte (come i bei libri si rileggono pi√Ļ volte) e tu sei veramente brava a fare le analisi, vengo spesso qua anche se nn commento, ma nn so quanto sarebbe contenta un’illustratrice di vedere le scansioni del proprio libro in rete..o forse no…

3 Maggio, 2012 at 22:00

Capisco bene il tuo punto di vista Francesca, l’emozione del libro non pu√≤ essere trasmessa su un blog. Ma credo che dipenda dalle illustratrici e dal tipo di analisi. So di illustratrici che sono state contente di avere anche tutte le illustrazioni su questo blog (come Susanne Janssen) altre che mi hanno chiesto di metterne solo alcune, come Beatrice Alemagna. Io credo comunque che una buona analisi aiuti sempre le vendite. Bisogna pensare anche che i blog sono seguiti da adulti, ma i libri li si compra per i bambini (a meno di non essere adulti fans dei libri illustrati come noi).

4 Maggio, 2012 at 10:19

capisco anche il tuo punto di vista…come si commenta se nn si vede, √® giusto e ripeto sei sempre molto dettagliata e puntuale nelle tue analisi :) a presto

francesca